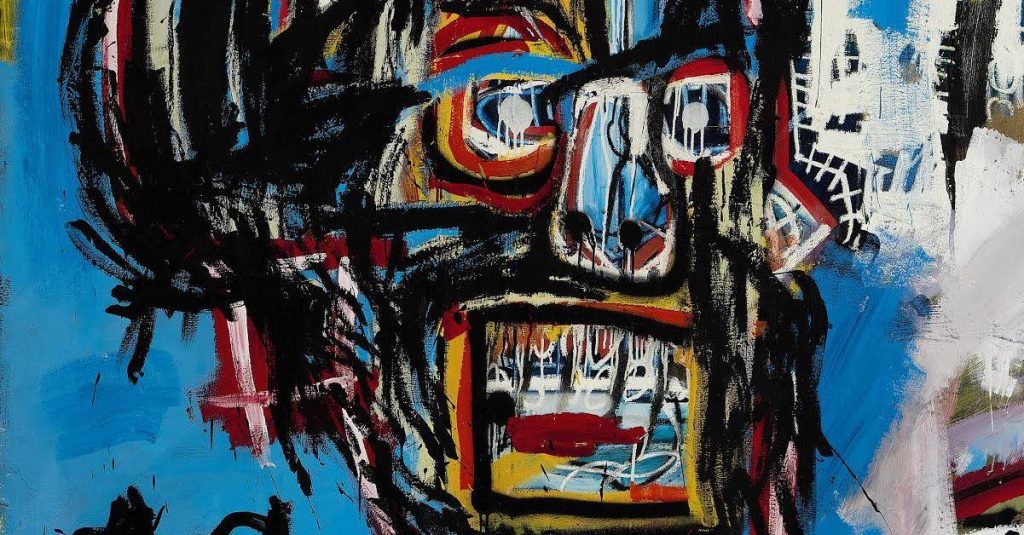

Per noi il futuro era una certezza. Per i giovani è una minaccia

Abbiamo deciso di proporvi alcune riflessioni sulla scuola e sui giovani del filosofo italiano Umberto Galimberti. Concordate con il suo pensiero? Ritenete che si possa applicare, in tutto o in parte, alla scuola italiana? Noi riteniamo interessanti le riflessioni sui giovani e sul loro futuro, che dovrebbe essere al centro di qualsiasi azione educativa.

Come sempre, vogliamo sottolineare la libertà del pensiero: non è necessario essere d’accordo; qualsiasi critica costruttiva è ben accetta. Allo stesso tempo, il pensiero deve tradursi in azione, altrimenti rimane un esercizio di stile.

Tratto da: Galimberti U. (2020). Intervento al festivalfilosofia

Provate a chiedere ai giovani che cosa sia il futuro. Per noi era una certezza, per esempio la certezza di trovare un lavoro subito dopo la laurea. Per loro il futuro è una minaccia. Quando io mi sono laureato sapevo che avrei insegnato entro due anni, oggi per loro non è certo così. Se bevono e si drogano lo fanno e vivono di notte è perché di giorno chi li chiama per nome? Chi li prende in considerazione? Hanno il massimo della loro forza dai 15 anni. Hanno il massimo della potenza sessuale ma non possono procreare prima dei 35 anni. Hanno il massimo della potenza mentale a quell’età. Perché non usiamo il grande potenziale che hanno nella loro testa? Il momento ideativo è a quell’età. Ecco la fonte primaria del nichilismo diffuso, manca lo scopo: perché mi devo impegnare? Perché devo vivere?

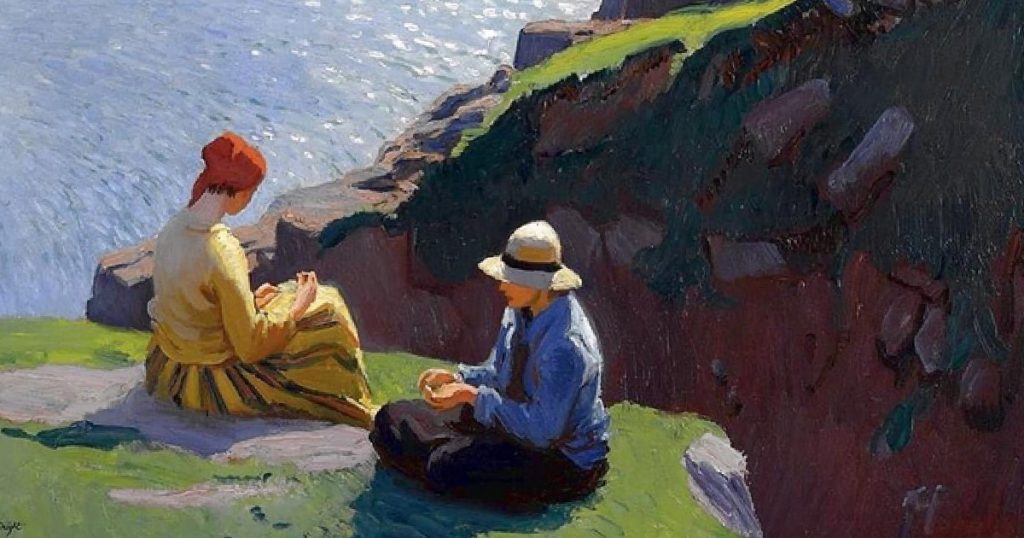

La scuola non dovrebbe avere solo l’istruzione come scopo. La mente non si apre se non si apre il cuore. Quanti di noi hanno studiato tantissimo alcune discipline grazie al fatto che avevano insegnanti affascinanti e quanti hanno studiato poco o niente perché detestavano alcuni altri professori? Perché la scuola funzioni, per prima cosa deve educare che significa riportare all’ordine emotivo e sentimentale. Altrimenti si resta a livello pulsionale. I sentimenti si imparano, sono doti culturali. Le nostre nonne ci raccontavano le storie e in quelle storie vedevano il bene e il male. Dobbiamo reintrodurre la letteratura nelle scuole, confrontarci con il suicidio, con la gioia. Se tu interiorizzi concetti come gioia, suicidio, disperazione, passione, sei educato, ed eviti di fare le cose tragiche a cui assistiamo periodicamente: che razza di società stiamo costruendo?”

La scuola non dovrebbe prevedere classi con più di 30 alunni altrimenti vuol dire che ha deciso che non intende educare. Le classi non devono avere più di dodici, tredici persone e la scuola dovrebbe approfittare del Covid per fare investimenti strutturali che la cambino per sempre. Il fatto che abbiamo ministri scarsi è perché la scuola non interessa a nessuno

I genitori devono essere espulsi dalla scuola perché la loro presenza evita al ragazzino di prendersi le sue responsabilità. I genitori sono interessati alla promozione e il prof per evitare questioni estive davanti al TAR finisce per promuovere tutti. Ma in questo modo non si costruisce una struttura meritocratica. In Italia siamo ancora cittadini, siamo ancora parenti. E finché non si arriva al merito non avremo nessuna società civile. Questa è la mia riforma della scuola ma non si farà mai.

Vanno penalizzati coloro [insegnanti e professori] che rovinano gli studenti. Ci sono persone che inducono al suicidio, perché aggiungono elementi negativi ad altri elementi negativi già presenti nella testa e nell’esistenza dei ragazzi. Occorrerebbe selezionare i professori con test che valutino la personalità, occorre verificare se il docente ha passione e se è capace di appassionare.

Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.

Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.