I bambini sono straordinariamente sensibili. Non confondiamoli.

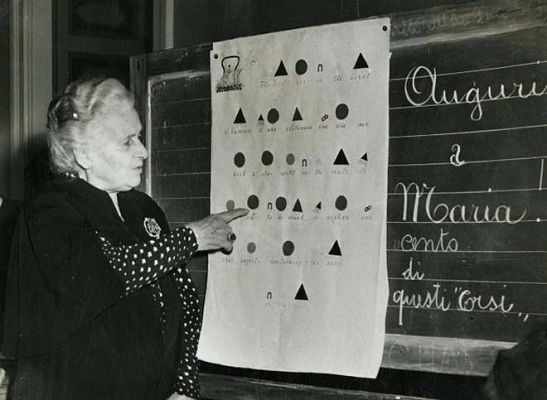

Questa lettura scelta chiude un ciclo di tre letture tratte da “Il bambino in famiglia”, che contengono i tre principali consigli di Maria Montessori alle madri (e, aggiungiamo noi, ai padri).

Vi consigliamo di leggere anche le altre due letture del ciclo, “L’insegnamento più importante di Maria Montessori alle madri“ e “Assecondiamo il desiderio di attività del bambino“.

“Il terzo principio è: poiché il bambino è assai sensibile, più di quanto si creda, alle influenze esteriori, dobbiamo essere molto guardinghi nei nostri rapporti con lui.

Se noi non abbiamo sufficiente esperienza o non sufficiente amore per poter distinguere tutte le fini e delicate espressioni della vita infantile, se non le sappiamo rispettare, ci accorgeremo di esse solo quando si manifesteranno violentemente; a questo punto il nostro aiuto arriverà troppo tardi. Per lo più ci accorgiamo di non aver appagato un bisogno del bambino solo quando ce ne avvertono le sue lacrime e allora ci affrettiamo a consolare il piccolo piangente.

Tanto se consoliamo il bambino, quanto se lo lasciamo asciugare da solo le sue lacrime, noi trascuriamo quello che veramente gli abbisogna. La causa essenziale di questo pianto ci sfugge perché è troppo sottile, eppure in essa sta la spiegazione di tutto. Elena, una piccola bambina che non aveva ancora un anno, diceva spesso una parola in dialetto catalano: «pupa» che vuol dire «male». Però non piangeva mai senza una ragione evidente. Osservammo ben presto che diceva «pupa» quando provava qualsiasi spiacevole impressione; se urtava in qualche oggetto duro, se sentiva freddo, se per caso toccava una lastra di marmo o se passava la mano su di una superficie ruvida. Era ben chiaro che voleva farsi capire da coloro che le stavano attorno. Le rispondevano con una parola di compassione e le davano un bacio sul ditino che essa tendeva come per mostrare dove le faceva male. Essa osservava attentamente quello che le si faceva e, appena contentata, diceva: «Pupa no», cioè: il mio male è scomparso, non occorre più che mi consoliate. A questo modo osservava attentamente le proprie impressioni e quelle dell’ambiente. Non era una bambina viziata, perché non la si copriva di carezze e la si consolava solo per quel tempo che essa desiderava. Ma questo accondiscendere col nostro conforto alle sue impressioni era un aiuto per chiarire le sue osservazioni e sviluppare il suo istinto sociale. Ciò le serviva anche di controllo e di appoggio nelle prime esperienze della vita. La sensibilità fine e ingenua della sua natura si sviluppava senza inceppi. Non le dicevano: «Non è nulla», quando dichiarava di provare qualche sentimento spiacevole; ammettevano l’impressione sgradita e cercavano di consolarla con la tenerezza, senza peraltro dare eccessivo peso alla cosa. Dire a un bambino che sente male: «Non è nulla!» significa confonderlo, perché si nega la sua impressione mentre egli vuol averne da noi la conferma”.

FONTE: Maria Montessori, Il bambino in famiglia, Garzanti, 2018

Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.

Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.