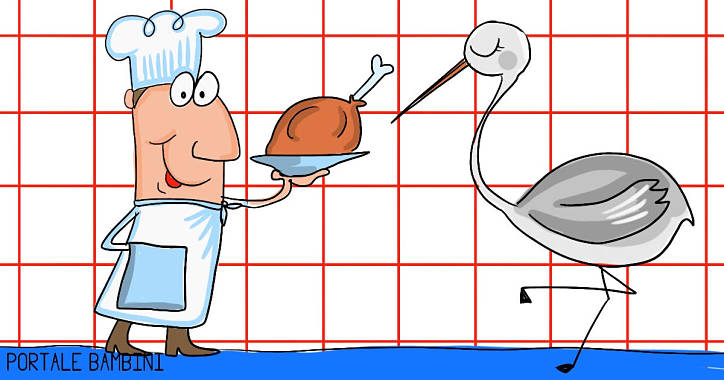

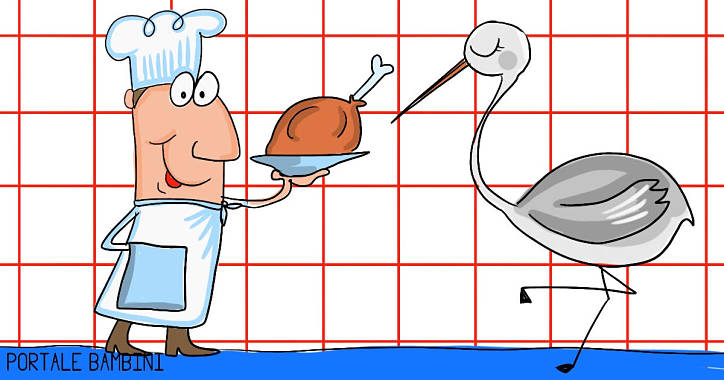

Chichibio e la gru è una novella che compare nel Decameron di Giovanni Boccaccio. Questa novella è incentrata sul motto di spirito: il cuoco Chichibio riesce a placare l’ira del suo signore utilizzando l’ironia. Il testo originale è troppo complesso per leggerlo ai bambini (a differenza dell’intreccio, che è semplice e divertente), così ne abbiamo ricavato un breve adattamento. Questa versione di “Chichibio e la gru” è ideale anche per chi sta cercando un semplice riassunto dell’opera.

CHICHIBIO E LA GRU

Il nobile cavaliere Currado Gianfigliazzi, durante una battuta di caccia, ha preso una gru, che invia al suo cuoco Chichibio perché la cucini e la serva durante un banchetto. Chichibio cucina la gru alla perfezione ed è pronto a servirla quando riceve la visita di Brunetta, la ragazza di cui è perdutamente innamorato.

“Chichibio, che bello sarebbe se tu volessi regalarmi una coscia di questa gru. È così appetitosa!”

“Non posso Brunetta cara, questa gru è per Currado e i suoi compagni. Se dovessi servirgliela senza una coscia mi ucciderebbe!”

Ma Brunetta non ha intenzione di farsi scappare quel banchetto prelibato e decide di provocare Chichibio: “E tu tratti così la tua Brunetta? Se non mi farai assaggiare la gru, vorrà dire che non ti rivolgerò mai più la parola”.

Chichibio cede e dopo aver staccato una coscia dal fianco dell’animale la serve a Brunetta. Poi fa servire al nobile e ai suoi ospiti l’arrosto con una coscia sola. Non appena se ne accorge, Currado manda a chiamare Chichibio.

“Com’è possibile che questa gru abbia una zampa sola?”

Chichibio, che non può e non vuole rivelare la verità, è costretto ad inventare una menzogna: “Tutte le gru hanno una zampa sola, signore”.

“Questo lo vedremo” sbraita Currado, in preda alla collera. Il cavaliere non può certo tollerare di essere preso in giro da un cuoco. Così, la mattina seguente, fa chiamare Chichibio e insieme ai suoi compagni parte diretto verso il fiume.

Lì, tra le canne, avvistano un gruppetto di gru. Gli animali sono immobili, su una sola zampa.

“Vedete signore?” disse Chichibio.

Ma il cavaliere si slancia verso le gru dimenando le braccia e gridando: “Oh! Oh”.

Le gru, spaventate, mettono a terra l’altra zampa e scappano via.

“Ti pare che queste gru abbiano una zampa sola?” chiede Currado a Chichibio.

“Signore, avete ragione voi” rispose Chichibio “ma alla gru dell’altra sera non avete certo gridato Oh! Oh! Se l’aveste fatto, avrebbe posato anche l’altra zampa e io l’avrei servita con tutte e due le cosce”.

A questa risposta, Currado scoppia a ridere e decide di perdonare il cuoco per la sua malefatta.

CHICHIBIO E LA GRU: TESTO ORIGINALE

Chichibio, cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una presta parola a sua salute l’ira di Currado volge in riso e sé campa della mala ventura minacciatagli da

Currado.

Currado Gianfigliazzi, sì come ciascuna di voi e udito e veduto puote avere, sempre della nostra città è stato notabile cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo continuamente in cani e in uccelli s’è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare. Il quale con un suo falcone

avendo un dì presso a Peretola una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò a un suo buon cuoco il qual era chiamato Chichibio e era

viniziano; e sì gli mandò dicendo che a cena l’arrostisse e governassela bene. Chichibio, il quale come nuovo bergolo era così pareva, acconcia la gru, la

mise a fuoco e con sollecitudine a cuocer la cominciò. La quale essendo già presso che cotta e grandissimo odor venendone, avvenne che una feminetta

della contrada, la quale Brunetta era chiamata e di cui Chichibio era forte innamorato, entrò nella cucina, e sentendo l’odor della gru e veggendola pregò

caramente Chichibio che ne le desse una coscia.

Chichibio le rispose cantando, e disse: «Voi non l’avrì da mi, donna Brunetta, voi non l’avrì da mi». Di che donna Brunetta essendo turbata, gli

disse: «In fé di Dio, se tu non la mi dài, tu non avrai mai da me cosa che ti piaccia», e in brieve le parole furon molte; alla fine Chichibio, per non crucciar la sua donna, spiccata l’una delle cosce alla gru, gliele diede.

Essendo poi davanti a Currado e a alcun suo forestiere messa la gru senza coscia, e Currado maravigliandosene fece chiamare Chichibio, e domandollo

che fosse divenuta l’altra coscia della gru. Al quale il vinizian bugiardo subitamente rispose: «Signor mio, le gru non hanno se non una coscia e una

gamba».

Currado allora turbato disse: «Come diavol non hanno che una coscia e una gamba? non vidi io mai più gru che questa?»

.

Chichibio seguitò: «Egli è, messer, come io vi dico; e quando vi piaccia, io il vi farò veder ne’ vivi». Currado, per amore de’ forestieri che seco avea, non

volle dietro alle parole andare, ma disse: «Poi che tu di’ di farmelo veder ne’ vivi, cosa che io mai più non vidi ne udi’ dir che fosse, e io il voglio veder

domattina e sarò contento; ma io ti giuro in sul corpo di Cristo che, se altramenti sarà, io ti farò conciare in maniera, che tu con tuo danno ti ricorderai,

sempre che tu ci viverai, del nome mio».

Finite adunque per quella sera le parole, la mattina seguente, come il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire l’ira cessata, tutto ancor

gonfiato si levò e comandò che i cavalli gli fosser menati; e fatto montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana, alla riva della quale sempre soleva in sul far del dì vedersi delle gru, nel menò dicendo: «Tosto vedremo chi avrà iersera mentito, o tu o io».

Chichibio, veggendo che ancora durava l’ira di Currado e che far gli conveniva pruova della sua bugia, non sappiendo come poterlasi fare cavalcava

appresso a Currado con la maggior paura del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito; ma non potendo, ora innanzi e ora addietro e

dallato si riguardava, e ciò che vedeva credeva che gru fossero che stessero in due piè.

Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che a alcun vedute sopra la riva di quello ben dodici gru, le quali tutte in un piè dimoravano, sì come quando dormono soglion fare; per che egli, prestamente mostratele a Currado, disse: «Assai bene potete, messer, vedere che iersera vi dissi il vero,

che le gru non hanno se non una coscia e un piè, se voi riguardate a quelle che colà stanno».

Currado veggendole disse: «Aspettati, che io ti mostrerò che elle n’hanno due», e fattosi alquanto più a quelle vicino, gridò: «Ho, ho!», per lo qual

grido le gru, mandato l’altro piè giù, tutte dopo alquanti passi cominciarono a fuggire; laonde Currado rivolto a Chichibio disse: «Che ti par, ghiottone?

Parti che elle n’abbian due?»

Chichibio quasi sbigottito, non sappiendo egli stesso donde si venisse, rispose: «Messer sì, ma voi non gridaste “ho, ho!” a quella d’iersera; ché se

così gridato aveste, ella avrebbe così l’altra coscia e l’altro piè fuor mandata, come hanno fatto queste».

A Currado piacque tanto questa risposta, che tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse: «Chichibio, tu hai ragione: ben lo doveva fare».

Così adunque con la sua pronta e sollazzevol risposta Chichibio cessò la mala ventura e paceficossi col suo signore.

CHICHIBIO E LA GRU: DOMANDE E RISPOSTE

- Perché Currado fa portare la gru a Chichibio?

R: perché il cuoco possa cucinarla e servirla in tavola agli ospiti del cavaliere;

- Perché Chichibio serve la gru senza una coscia?

R: perché, stuzzicato dalle provocazioni di Brunetta, la donna di cui è innamorato, le offre una coscia della gru che aveva preparato per Currado;

- Perché Currado porta Chichibio al fiume?

R: per mostrargli che le gru hanno due zampe, mostrandogli che ha torto;

- Come si conclude questa novella?

R: Currado, divertito dalla risposta di Chichibio, si rappacifica con lui.

CHICHIBIO E LA GRU: MORALE

La novella si conclude con il motto di spirito di Chichibio: il cuoco, di origine umile, riesce a placare l’ira del suo padrone (un nobile) attraverso l’ironia e un buon uso del linguaggio. Non vi è una vera e propria morale (come accade invece per le favole); piuttosto si afferma il principio che l’ironia e la parola hanno il potere di trascendere le classi sociali, permettendo agli umili di evitare l’idra dei potenti e mettendo tutti sullo stesso piano.

Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.